Herbert BRANDL

Né en Autriche en 1959 – Décédé en 2025

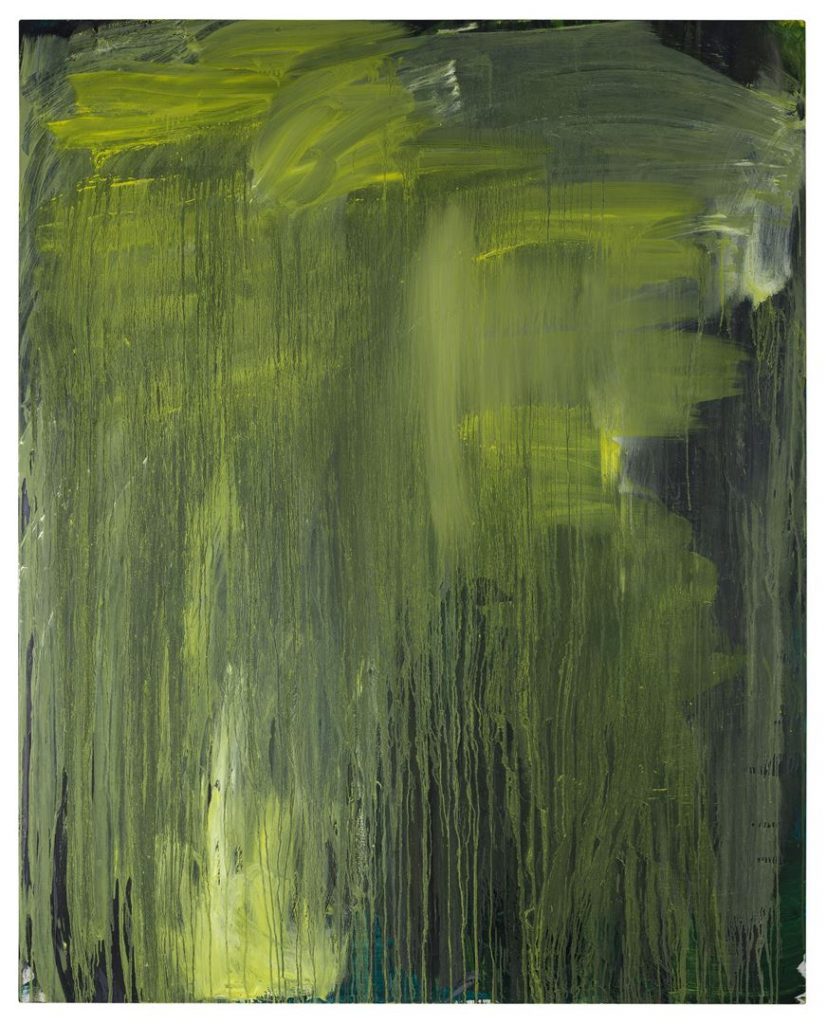

La peinture d’Herbert Brandl apparaît comme abstraite mais il serait tentant de voir, dans celle-ci, une relation au paysage bien qu’il faille s’éloigner de l’idée d’un paysage rendu abstrait tel qu’ont pu le pratiquer les peintres de l’école de Paris : Alfred Manessier, Jean Bazaine ou Olivier Debré. Il faut s’en éloigner car Herbert Brandl ne se place pas devant le paysage pour y retirer une émotion qu’il retranscrirait à la surface de la toile pas plus qu’il ne reprend les lignes structurantes de celui-ci pour construire sa peinture. La relation au paysage réside, avant tout, dans l’analogie et dans les références à l’histoire de la peinture.

L’évocation – ou l’analogie – est rendue possible par le type de langage choisi par le peintre. A la construction par contraste de couleurs – propre à l’histoire de la modernité – et par tons purs, Brandl préfère la construction par valeurs – voire le clair-obscur – propre à la peinture classique : formes noires obstruant des tons clairs, dégradés ou modulations d’une même couleur, fondus voir sfumato d’une tonalité à une autre… La composition même de ces peintures peut renvoyer à cette référentialité : un plan peut évoquer une montagne en contre-jour devant la lumière d’un soleil couchant, une masse sombre – occupant les deux tiers inférieurs d’une toile surmontée par un plan clair – rappellera un territoire et son horizon, un champ fondu de plusieurs couleurs peut ramener à un paysage brumeux ou marin… Les tonalités elles-mêmes restent dans les limites des conventions de genre, jamais de tons outranciers mais toujours rompus, salis ou des ocres, des terres, beiges et marrons. La peinture ne copie pas la nature mais la peinture et, principalement, celle du début du XIXème siècle. L’on songera, pour certains verts acides tirant sur le jaune, à des œuvres de Francisco Goya y Lucientes – Le Colosse – comme à des nocturnes de Caspar David Friedrich et, avec encore plus d’évidence, aux marines de Joseph Turner, aux bois au soleil couchant de John Constable – et l’on y retrouve cette même manière d’encroûter la toile et d’apposer la couleur.

On serait, donc, tenté de voir Brandl comme un peintre post-moderne : références à l’histoire, citations de figures légitimantes, héroïsme certain de l’exécution – ne serait-ce que par la taille des œuvres – et expressionnisme se construisant à partir d’une figure de rhétorique. A moins qu’il ne faille définir ces citations comme purement indicielles d’un projet. Car ces illustres exemples renvoient, principalement, à la question du sublime : dépassement et écrasement de l’homme par les forces de la nature, incapacité à mesurer l’espace ou à l’ordonner. Herbert Brandl renverrait l’expressionnisme qui caractérise l’exécution de ces peintures à cette désignation souterraine or l’expressionnisme, comme catégorie esthétique et historique, est, à la fois, dépassement de l’imitation par la révolte contre les formes naturelles et expulsion des passions humaines avec violence. Sublime et expressionnisme deviennent, chez Brandl, des figures de styles, renvoyant historiquement à des modèles mais accusant une perte : celle du sens de ceux-ci car, si la peinture cite, elle n’est pas révolte et si l’expulsion des passions répond à un code, elle n’est que feinte. Le sublime se critique ainsi et devient une figure décevante, n’amenant aucun transport et aucune sublimation. Cette déception est amplifiée par l’exécution volontairement bâclée, croûteuse, sale et lâche. La peinture de Brandl évoque le narrateur du Naufragé de Thomas Bernhard qui, pianiste virtuose, entame un processus de dépérissement condamnant tout héroïsme artistique et la figure de l’artiste comme génie.

Eric Suchère