Martin BARRE

Né en France en 1924 - Décédé en 1993

Solitaire et inclassable, l’œuvre picturale rigoureusement abstraite de Martin Barré a néanmoins marqué le paysage français de la seconde moitié du XXème siècle. Superficiellement assimilable à la veine de l’abstraction géométrique, sa peinture n’en partage ni les préoccupations ni le dessein. De la même façon, la simplicité structurelle et la gamme réduite des couleurs, qui sont à la base du vocabulaire picturale de Barré ont contribué à lui attribuer une parenté avec le suprématisme d’un Malévitch ou le néo-plasticisme d’un Mondrian. Or, il n’en est rien, même si l’artiste français a porté aux maîtres russes et hollandais une attention toute particulière. S’il y a affinité formelle, il n’y a en effet nulle idéologie dans la démarche de Barré mais une simple, pragmatique, et néanmoins exigeante, réflexion sur l’espace du tableau, qui ne veut puiser qu’à son histoire spécifique et se construire de ses attributs propres. Si dessein plus général il y a, c’est celui de rendre compte du vaste espace que nous habitons en s’adressant à la perception morcelée que l’on en a nécessairement. Il s’agit pour l’artiste d’organiser en quelque sorte une manifestation picturale de la fragmentation spatiale en recherchant l’instant d’équilibre entre présence et absence, visible et suggéré, qui permettra d’ouvrir le tableau sur l’espace qui l’entoure et de convoquer dans le même temps celui-ci dans l’espace du tableau. Cette quête de l’« affleurement » du tableau se radicalise au début des années soixante, avec les œuvres à la bombe aérosol noire. Martin Barré vise avec eux à la mobilité et la rapidité la plus extrême dans le mode d’inscription de la figure (de la trace plutôt) sur le champ du tableau pour se soustraire le plus possible au poids déformant du temps, à la lourdeur d’un espace tenu dans les limites d’une élaboration picturale conventionnelle. Il veut hisser la surface du tableau hors de sa réalité pour en faire l’élément constitutif d’un vaste espace général. Cette logique de l’espace-temps le conduit inexorablement à s’interroger sur la nécessité de continuer à exploiter la voie de la peinture. Il s’arrête donc de peindre, en 1967, pour explorer les possibilités de la photographie.

En 1972, il reprend la peinture, avec la même exigence. Il opère désormais par série – une série d’une vingtaine d’œuvres par an, de 1972 à 1977, puis une tous les deux ans jusqu’à 1993 – c’est-à-dire que sur un groupe de tableaux donné, dont le nombre est variable il va exploiter systématiquement l’éventail des possibilités ouvertes à partir d’une structure où la dichotomie figure-fond est neutralisée. Fondée sur une gamme formelle restreinte – lignes, points, tirets, bandes de couleurs, formes géométriques simples, sur fonds blancs plus ou moins opaques travaillés en couches successives, sa production élaborée, toute entière tendue vers l’instant d’« affleurement » est forcément peu prolifique. « Le terme d’inachèvement que j’emploie souvent est impropre du fait qu’il veut dire : qui n’est pas terminé. Il n’existe pas de verbe « inachever ». Toutes les interventions (grille, hachurage, recouvrement) de ce processus qu’on peut dire cyclique ont pour but d’aboutir non à la fin d’un processus mais à l’apparition d’un « moment » que je décide de privilégier, de donner à voir (…), le moment où je fais le constat que quelque chose s’est établi, qu’une question picturale semble posée. », explique le peintre.

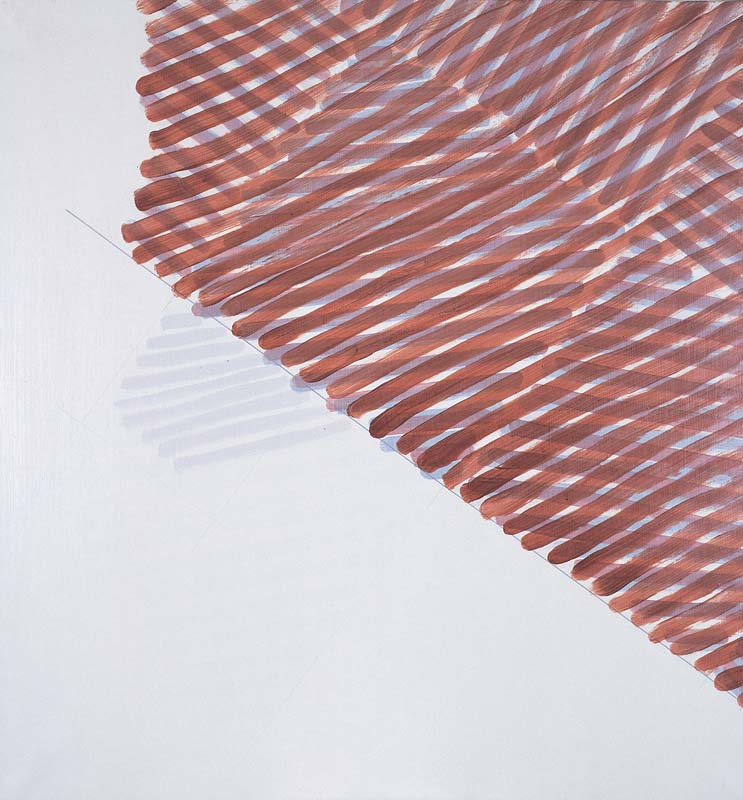

73-74 C- 179 x 149 est représentatif de la deuxième série de cette nouvelle période : les stricts paramètres sont maintenus mais la couleur réapparaît. Comme dans la série précédente (et les suivantes), le tableau est lié aux autres par un élément constant et variable : une grille qui se présente comme un fragment visible d’une macrostructure modulaire. Les tracés rectilignes perpendiculaires ou diagonaux par rapport au rectangle du tableau en fendent le champ tout en évoquant un positionnement du fragment-tableau par rapport à la grande structure matricielle invisible mais envisageable. Contre ce tracé à peine appuyé viennent se cogner les grasses zébrures de peinture couchées à main levée les unes le long des autres. Si les tracés signalent à merveille l’espace dans et au-delà du tableau, les zébrures en indiquent le temps. En effet, entrecroisées et de couleurs différentes, elles se succèdent forcément. Mais comment ? Les gris bleuté sont-elles des ocres recouvertes ? Desquelles les tracés sont-ils contemporains ? Car certaines traînées, vaguement discernables, débordent de leurs limites, suggérant une plus grande antériorité. Les repentirs ne sont, en tout état de cause, jamais partiels. C’est toute la toile qui est recouverte, préparée à une nouvelle inscription. On se perd dans une subtile mise en abîme temporelle. Toutes ces « séances » délibérément perceptibles ne visent pas à la fin d’un processus prédéterminé mais bien à l’avènement d’un moment où la peinture s’impose.

Ann Hindry