Ed PASCHKE

Né aux États-Unis en 1939 - Décédé en 2004

Après des études artistiques dans les années 1950 et après avoir exercé plusieurs métiers d’étudiants l’ayant amené à travailler auprès d’immigrés mexicains ou dans des hôpitaux psychiatriques, Ed Paschke a été dessinateur pour diverses entreprises de presse. Il en gardé un certain goût pour le monde des réprouvés, des marginaux et pour la culture populaire : « Les bas-fonds de la société n’ont pas souvent la chance de recevoir un degré de crédibilité à des niveaux plus légitimes. C’était une façon de leur rendre peut-être leur dû. […] Je crois qu’il y a aussi quelque chose qui a l’énergie qui filtre souvent des couches inférieures et souffle jusqu’au sommet. Il est rare que les gens du bas soient influencés par ceux d’en haut ; ça marche plutôt dans l’autre sens¹ ».

Après avoir réalisé des films au début des années 1960, il s’est tourné vers la peinture, une peinture reprenant des images provenant aussi bien du monde du spectacle que de la presse à quatre sous dans des rapprochements triviaux au mauvais goût affirmé – billet de banque à l’effigie de Lee Harvey Oswald, représentation de femmes tatouées ou de prostituées. Habitant à Chicago et ayant fait partie d’un groupe affirmant ses racines populaires (les Nonplussed Some avec Sarah Canright, Edward C. Flood, Robert Guina et Richard Wetzel), on l’a souvent rapproché des Hairy Who voire des Imagistes, groupes artistiques locaux aux dimensions souvent politiques, mais c’est plus avec le Pop art qui émergea en même temps que lui qu’il faudrait établir des rapprochements : même goût pour la citation, la peinture distanciée par des moyens photographiques et mécaniques – pour Paschke avec l’usage du rétroprojecteur – ou pour une couleurs assez criarde refusant les effets picturaux européens ou de la génération expressionniste abstraite de l’école de New York qui l’avait précédé – présence de la touche, d’empattements, de coulures… tout ce qui permettrait d’affirmer la présence de la matière picturale. Sauf qu’à la différence d’un Lichtenstein, d’un Rosenquist ou d’un Wesselmann, sa peinture est restée assez agressive dans ses thématiques et, finalement, peu digérable, tout comme celle de son compatriote Peter Saul – présent dans les collections du FRAC Auvergne.

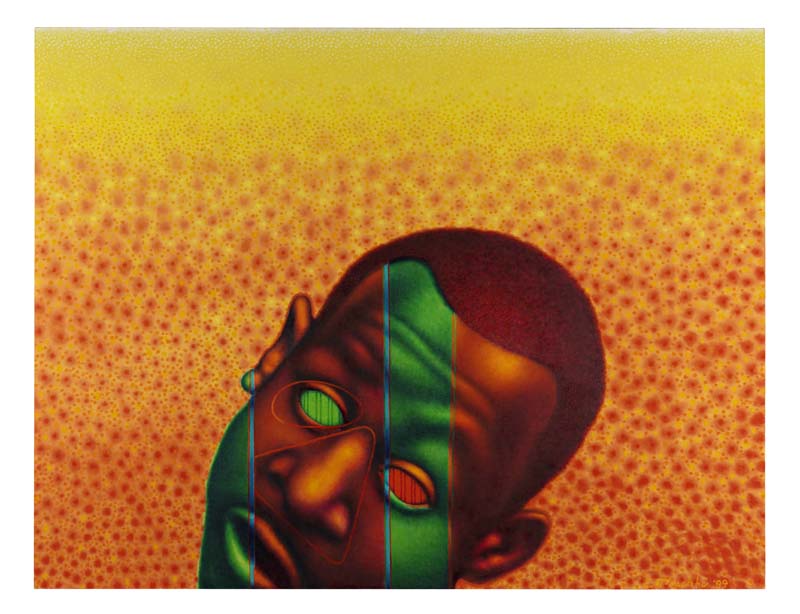

« De la tomate » de 1999, est dans la continuité des œuvres des années 1970, marquée par une plus grande présence de l’imagerie télévisuelle et de l’esthétique de l’image électronique choisie comme source et vecteur principaux de ses peintures. La télévision amenant, pour Ed Paschke, une modification de notre perception tant au niveau du sens de l’image que de son esthétique : « La perception, tout ce qui nous arrive par notre appareil sensoriel, est en train d’être affectée par une rapide accélération des technologies de la communication. Notre vision du monde se modifie en même temps que notre environnement global se prolonge à travers les médias et que le réservoir d’informations s’agrandit² ».

Comme pour toutes ses peintures, il y a une image de base et un traitement appliqué à celle-ci. Le traitement peut être un transfert en négatif de la totalité ou d’une partie de l’image et, surtout, l’ajout d’une couleur totalement indépendante de l’image, ainsi que l’indique Michel Gérard qui a côtoyé l’artiste « Les couleurs sont inventées et ajoutées sur la documentation […] toujours choisie en noir et blanc³ ». Il s’agit, par ce traitement, de déréaliser l’image et de renvoyer, ainsi, à une déréalisation du monde : « Pour moi, la différence s’amenuise chaque jour entre l’expérience directe et celle que les mass média nous renvoient déformée⁴ »

Dans cette peinture, comme dans beaucoup d’autres de cette période, cette déréalisation est renforcée par un traitement abstrait du fond et par la présence de bandes colorées et de motifs passant sur le sujet figuratif. Ainsi que l’explique Paschke : « Je me suis intéressé aux fluctuations du bi- au tridimensionnel dans l’espace pictural […] J’ai voulu favoriser un plus grand degré d’abstraction de l’image particulière, une sorte de rupture de sa solidité au sens que je donnais à certaines parties une vraisemblance tridimensionnelle, tandis que d’autres étaient plates5 ».

Quant au titre, éminemment énigmatique, il peut renvoyer au fond de la peinture avec son caractère pulpeux mais il est volontairement abscons, comme pour beaucoup de peintures de cet artiste, afin d’éviter les interprétations trop univoques. Tout cela visant à faire en sorte que l’œuvre flotte entre peinture et image, entre fond et forme et entre sens et percept.

Eric Suchère

¹ Cité par Neal Benezra dans « Vingt-cinq années d’affrontement », in Paschke, Paris, Centre Georges Pompidou, 1989, p. 27.

² Ibid., p. 29.

³ Michel Gérard, Ed Paschke, Paris, galerie Darthea Speyer, 1989, n. p.

⁴ Cité par Jean-Pierre Bordaz dans « Vingt ans de peinture : l’impact d’une expérience visuelle », in Paschke, op. cit. p. 9.

⁵ Cité par Neal Benezra dans « Vingt-cinq années d’affrontement », in Paschke, op. cit., p. 30.

Comment je n’ai pas su voir la peinture de Ed Paschke, ou comment notre rapport à l’art est aussi une histoire de rendez-vous manqués (et c’est une belle chose)¹

Ce texte, écrit à la première personne bien que cela ne soit généralement guère recommandé, est le compte-rendu d’une incapacité personnelle dans l’expérience d’un ratage. Ce texte, plus largement, constitue une tentative de leçon d’humilité face à ce qui résiste au regard.

La première fois que j’ai vu une peinture de Ed Paschke – c’était il y a plus de quinze ans – je ne l’ai tout d’abord pas vraiment regardée, puis je l’ai trouvée affreuse. La deuxième fois aussi. Il s’agissait de Joella, une grande peinture de 1973 appartenant aux collections du Centre Pompidou, alors exposée dans les collections permanentes de l’étage consacré à la période contemporaine. Elle se trouvait dans l’une de ces « impasses » situées perpendiculairement à l’allée centrale, ces sortes de couloirs sans qualité scénographique véritable dont la fonction consiste essentiellement à desservir d’autres espaces latéraux. L’œuvre n’était donc pas servie par sa présentation, c’est le moins que l’on puisse dire, mais je sais aujourd’hui qu’elle devait sans aucun doute occuper son espace avec une grande tenue. Je me souviens, à moins que ce souvenir ne soit une fabrication, que le tableau était accroché à proximité d’une peinture de Peter Saul, Bewtiful & Stwong (1971). Rétrospectivement, ce souvenir semble logique dans la mesure où les œuvres proviennent toutes les deux de la donation Achim Davis faite en 1991 au Musée National d’Art Moderne. En outre, les corpus d’œuvres de Ed Paschke et Peter Saul entretiennent de nombreuses affinités tant sur le plan formel que dans le contenu politique de leurs peintures qui les assimile tous les deux à ce que l’on appelle communément la contre-culture américaine. Ceci étant, je crois me rappeler que j’eus la même aversion pour le tableau de Peter Saul. Et, pour être vraiment sincère, je me souviens que mon temps d’attention sur chacun de ces tableaux se limita à peu près au temps moyen qu’un visiteur moyen consacre à une œuvre dans un musée, c’est-à-dire environ cinq secondes si l’on en croit les statistiques. Aujourd’hui, et depuis quelques années déjà, j’aime ces deux artistes, je les considère comme des peintres majeurs et je reste fasciné par cet étrange processus qui peut convier dans un petit Panthéon personnel les détestations d’hier. Je reste interloqué face à mon inaptitude à être capable de percevoir chez certains artistes qu’ils me deviendront essentiels et j’ai le sentiment pathétique que l’expérience acquise avec les années n’amoindrit en rien cette incapacité. Il y aurait sans doute une histoire – passionnante et un peu douloureuse – à établir sur ce mécanisme en invitant commissaires d’exposition, historiens et critiques d’art à se livrer à l’exercice de sincérité consistant à désosser le principe selon lequel une œuvre ou un artiste repoussants de prime abord peuvent ainsi se révéler incontournables par celui qui a refusé de les voir correctement ou qui, tout simplement, n’en était pas capable à ce moment précis de son parcours. Cette histoire du ratage permettrait sans doute de comprendre beaucoup de choses sur notre manière d’appréhender les œuvres, en plus d’être une belle leçon d’humilité. Cette histoire du ratage serait sans doute à mettre en regard avec une autre histoire, celle de l’art, qui comme l’Histoire de manière plus générale est souvent l’Histoire des vainqueurs. En ce qui me concerne, il aura fallu l’opiniâtreté et l’insistance d’Eric Suchère pour que mon œil – irrité comme sous les émanations d’un oignon coupé – s’accommode de la stridence agressive de la peinture de Ed Paschke et qu’advienne enfin, telle une vibrante révélation épiphanique (!), le plaisir et l’intérêt pour cet artiste essentiel.

Joella, il faut l’avouer, est affreuse. Elle est le mélange improbable d’une prostituée entre deux âges masquant l’affaissement dermique de son visage libidineux par un maquillage outrancier et d’un travelo qui m’a toujours fait penser à une version trash de la pochette de l’album de David Bowie, The Man Who Sold The World, où l’on voit le musicien allongé lascivement, vêtu d’une robe et d’une perruque. Quant au visage de Joella, il m’évoque toujours – c’est dramatique – celui de Robert de Niro dans Cape Fear de Martin Scorsese. Joella a du poil sous les aisselles. Ses bras jaunes comme ceux d’un Simpson sont tatoués de lignes horribles qui ressemblent à des vaisseaux sanguins éclatés – sortes de petites varices ou de couperose maladive. Sa coiffure est celle d’une sorte de Louis XIV mâtiné de Bonnie Tyler. Elle porte des gants longs et une robe de satin lie-de-vin au bustier mal ajusté sur des seins sans doute usés par le stupre. Ses jambes sont gainées d’une fine résille dont le tramé renvoie agréablement à celui des innombrables tâches de rousseur qui lui criblent les pommettes. Joella exulte, comme une danseuse retraitée clôturant l’ultime jubilé des vieilles gloires du strip-tease d’un Crazy Horse de troisième zone. Joella appartient à la galerie des très nombreuses figures peintes par Ed Paschke, inspirées à la fois des franges les plus marginales de la société américaine – strip-teaseuses, prostituées, et autres freaks interlopes – et du flux déversé par les mass-média : les magazines et les journaux dans lesquels il découpait ses modèles et les collait à même ses œuvres à la fin des années 1960, et surtout la télévision dont il dupliquait la luminosité iridescente et hypnotique.

Je n’ai donc pas su voir cette peinture, ni Joella ni les autres œuvres de Ed Paschke. Trop laides, trop rugueuses, trop kitsch. Evidemment, la question de la contre-culture, la position politique et le regard porté sur la société américaine auraient pu être des curseurs prompts à infléchir un regard trop hâtif sur cette peinture. Evidemment, la position artistique adoptée par Ed Paschke dans les années 1960 et 1970, au moment du Minimalisme, en réaction contre l’Expressionnisme Abstrait, et dans l’usage d’un registre pop bien plus méchant que le Pop (donc pas très « pop » finalement), aurait pu permettre aussi d’apporter un éclairage. Mais tout cela n’est pas suffisant, comme n’est pas suffisant le fait que Jeff Koons, qui fut son assistant lorsqu’il était jeune étudiant, soit parvenu à extirper la peinture de Ed Paschke de sa confidentialité à grand renforts de déclarations et d’une exposition conçue pour la galerie Gagosian de New York accompagnée d’un catalogue – vendu excessivement cher – comportant une courte préface écrite par Koons en personne². Je doute d’ailleurs que Ed Paschke eut apprécié que soient employées les méthodes les plus agressives du marché pour faire reconnaitre cette peinture qui ne cessa de s’inscrire dans une dénonciation implicite desdites méthodes, symptomatiques d’un libéralisme très éloigné de ses convictions. Mais on le sait, le marché de l’art adore la subversion et aime à se recoder tel un rétrovirus pour faire des corps les plus transgressifs sa pitance la plus fameuse et, malgré tout, on ne peut douter de la sincérité de Jeff Koons vis-à-vis d’un artiste qu’il considère comme l’un des plus importants de sa génération. Quoi qu’il en soit, tous ces éléments auraient sans doute du permettre au regard d’accorder un temps plus long à cette peinture que je ne savais voir. Mais ces éléments ne concernent pas la peinture elle-même et ne sont que le décorum historico-économico-sociologique d’une peinture qui ne se livre pas à l’aide de tels artifices. Si Ed Paschke occupe une position particulière, que ce soit politiquement ou dans le contrepied adopté vis-à-vis d’une certaine scène artistique, il « n’investit » rien, il « n’interroge » rien, il ne « questionne » rien, pour reprendre quelques poncifs qui trop souvent servent de justification critique à des œuvres davantage « préoccupées » par leur réception que par elles-mêmes. On peut toujours replacer les sujets traités par le peintre au sein d’un héritage pictural, celui de la représentation des freaks, prostituées, clochards et autres personnages infréquentables. On peut toujours noter la filiation lointaine avec le Portrait du bouffon Gonella de Jean Fouquet (vers 1443), avec Quentin Metsys et sa Vieille femme grotesque (1515), avec les caricatures de Leonard de Vinci ou de Bartolomeo Passerotti au 16e siècle, avec Le Caravage et sa Mort de la Vierge (1606), avec les Baigneuses de Gustave Courbet (1853) insupportables pour l’époque. On peut tout dire, on peut raconter les anecdotes, la petite histoire ou la grande, recontextualiser, mais il reste toujours au début comme à la fin l’épineux problème de la peinture, de la surface, de la couleur, surtout si l’on considère que Ed Paschke débuta en réalisant des films et qu’il prit ensuite la décision de peindre. Une telle décision n’est pas anodine. Il reste la peinture, une peinture qui souvent emploie et recycle des images noir et blanc collectées, peintes à l’aide d’un rétroprojecteur non pas dans la volonté d’un report fidèle mais dans celle d’une véritable entreprise picturale où la couleur, notamment, n’est pas celle des images sources. Le caractère déjanté des sujets – Joella en est l’exemple parfait – donne de ce point de vue un indice qui est tout autant celui du regard porté par Ed Paschke sur son époque que sur sa manière de procéder au déréglage de la surface picturale. Le medium est le message, au sens le plus littéral du terme. Pour s’en convaincre il faut regarder, et regarder de près, la surface de ses peintures.

Je prendrai l’exemple du tableau intitulé De la tomate, acquis par la collection du FRAC Auvergne en 2013. Réalisé en 1999, cinq ans avant la mort du peintre (il a alors soixante ans), De la tomate est caractéristique de la façon dont Ed Paschke aborde le traitement de la couleur, du geste, de la touche. Cette peinture, dont le titre est et demeurera totalement énigmatique, représente une tête d’afro-américain peinte de guingois, comme posée sur le bord inférieur du tableau, penchée vers la droite. Cette tête, partiellement tronquée à sa base, semble ne pouvoir se lier à aucun corps, comme s’il s’agissait d’une tête coupée, posée sur le bord du tableau dans une composition irréelle dont le fond est constitué d’un moutonnement de motifs orange pulvérulents se dégradant vers le haut jusqu’à disparaître dans un aplat jaune bordé de blanc sur le bord supérieur. La manière dont la tête repose, en équilibre précaire, sur le rebord de la peinture m’évoque la manière dont Francesco del Cossa posait en 1470 un escargot sur le rebord de son Annonciation. Cet escargot, par sa taille aussi grosse que la main de l’Archange Gabriel visitant Marie, indique son incongruité spatiale, sa position d’entre-deux dans l’œuvre, n’étant pas dans l’espace de l’Annonciation représentée mais sur le bord du tableau, entre l’espace pictural et le monde réel. La tête de Ed Paschke est placée selon un mode comparable, à la fois dans le tableau et sur le rebord de celui-ci, à la fois dans l’espace illusionniste de la peinture et presque au-delà, dans un état proche de celui du mort-vivant (l’expression anglaise « undead » – non-mort – est à ce titre bien plus parlante pour exprimer cet état d’entre-deux indécidable). La tête figurée dans l’espace du tableau se projette simultanément dans l’espace du spectateur pour se retrancher immédiatement dans sa planéité peinte, comme en attestent les deux orbites vides du visage qui ouvrent un plan abstrait, pure picturalité mêlant une lumière d’écran à une juxtaposition de petits zips fluos, sortes de Barnett Newman miniaturisés que l’on aurait accouplés à la lumière des néons de Dan Flavin. Le visage est souligné par une somme de signes abstraits (une ellipse autour de l’œil gauche, un triangle aux sommets arrondis qui épouse la forme du nez) qui renforcent le côté kitsch de la composition, la font basculer dans une sorte d’imagerie psychédélique. Ces formes donnent un indice d’importance car il faut s’approcher très près de ces signes ou des lignes verticales qui barrent le visage en trois endroits pour voir les fines réserves blanches qui séparent à peine les différents motifs du tableau, comme si la composition était le résultat d’un puzzle aux pièces ajustées au plus près mais imparfaitement. Le fond obéit à une logique de basculement spatial semblable : les motifs orange, très vifs et denses dans la partie inférieure, s’estompent progressivement vers un jaune de plus en plus pâle. Leur planéité se mue progressivement en une juxtaposition de touches légèrement empâtées, jusqu’à ce que le jaune bascule vers un liséré de touches blanches. Le fond se structure selon un plan qui quitte progressivement sa planéité pour atteindre une succession de touches en relief, alors que la couleur elle-même disparaît. Tout se passe comme si le plan basculait légèrement vers le spectateur dans sa partie haute, comme si le fond de la peinture subissait un décollement, décollement que je ne peux s’empêcher d’associer à un « décollement » de la rétine, dont les symptômes sont là, à la surface de la peinture, avec cette pulvérulence de phosphènes orangés dont la netteté ne cesse de subir des variations. Décollement de la rétine que je ne peux m’empêcher d’associer aux deux orbites vides de la tête peinte, à ses yeux vert et orange striés de lignes verticales. Et du décollement à la décollation de la tête il n’y a qu’un pas qu’il serait frustrant de ne pas franchir…De la tomate serait alors une affaire de décollement de surface, de décollation, de rétine décollée, de plans en basculement imperceptibles (pour le fond) ou francs (pour la tête de guingois et son entre-deux spatial). Le décollement et le basculement se poursuivent dans la manière dont les lignes verticales bleues, vertes ou orange découpent le motif de la tête, s’interrompent parfois puis reprennent, etc.

Alors, sans doute commençons-nous à approcher la peinture elle-même, sa touche, sa surface, sa gamme chromatique, et pourtant je ne parviens toujours pas à comprendre comment est advenu ce regard neuf porté sur les œuvres de Ed Paschke alors que je refusais de les voir lorsque je les ai vues au début. Quelque chose advient avec cette peinture qui échappe, comme continue de m’échapper celle d’autres artistes – Shirley Jaffe ou Raoul de Keyser, par exemple, autres peintres pour lesquels il m’a fallu beaucoup de temps pour parvenir à les aimer sans limite, dans des registres très différents et très éloignés de celui de Ed Paschke. Autant de peintres dont l’œuvre échappe, n’est qu’en elle-même, rend le langage superfétatoire, ne se constitue qu’en elle-même et pour elle-même – et je prends conscience de l’idiotie de ce jugement. C’est sans doute ce que font les œuvres lorsqu’elles sont importantes, n’ayant aucunement besoin « d’interroger », « d’investir » ou de « questionner » quoi que ce soit sinon la peinture elle-même, se passant dès lors de ce piètre vocabulaire de commodité. Le mystère de l’assentiment conféré à ces œuvres demeure toujours irrésolu et, ce faisant, rend particulièrement ardue la tâche consistant à transmettre à d’autres le plaisir éprouvé devant cet œuvre. Peut-être touchons-nous ici à l’une des difficultés majeures qu’il y a à regarder la peinture, à expliquer comment la peinture doit être regardée. Peut-être touchons-nous ici à ce qui rend la peinture à la fois anachronique et essentielle.

Jean-Charles Vergne

1- Paru dans Camille Saint-Jacques et Éric Suchère (dir.), La Transgression en question,Ed Paschke & pratiques contemporaines, Paris, Clermont-Ferrand, Galerie Jean Fournier, FRAC Auvergne, « Beautés », 2016, p.160.

2- Ed Paschke, My Pal Trigger, New York, Gagosian Gallery, 2010.