Eric POITEVIN

Né en France en 1961 – Vit en France

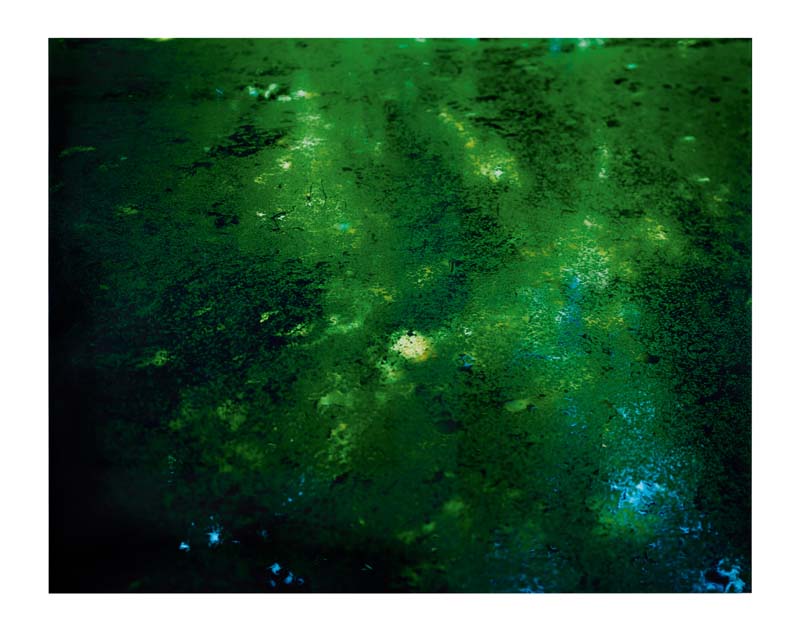

Hormis une série consacrée aux anciens combattants de la première guerre mondiale ainsi qu’un ensemble de visages de religieuses, le travail photographique d’Eric Poitevin s’est essentiellement porté sur ce que l’on peut appeler des natures mortes, que celles-ci soient constituées par des cadavres d’animaux (les chevreuils de 1993, les papillons de 1994, voire les crânes de la même année) ou par des fragments de nature ne comportant pas d’élément habituellement associé à l’idée de vie. Ici, comme dans plusieurs photographies depuis une dizaine d’années, la surface d’une mare ou d’une rivière disparaît presque entièrement sous des lentisques ou d’autres végétaux envahissants, qui évoquent une sorte de pourriture. Il est pourtant difficile de lire l’image au sens traditionnel de l’opération de lecture. Nulle iconographie ne s’en dégage, qui renverrait à un hors champ, à des événements passés ou à des lieux spécifiques que l’on pourrait revisiter. Si existe une ouverture, c’est celle de la surface elle-même et non d’un hypothétique au-delà abstrait. L’image photographique, dans des dimensions qui l’imposent au corps entier du spectateur et non aux seules capacités d’analyse de sa vision, est un plan tendu par sa propre fragmentation : uni par la couleur et par une planéité permise par le manque de repères, il est en même temps dispersé en une pulvérulence de valeurs lumineuses, de taches colorées. L’impossibilité où s’est trouvé le photographe de faire le point sur un objet privilégié ( »Quand l’eau est trouble, tu ne peux pas faire de mise au point, tu ne sais pas où la faire .., du coup l’eau devient un volume, une masse ») conduit à une étrange dispersion des zones de flou et de netteté sur l’ensemble de la composition, sans possibilité de distinguer du coup un centre et une périphérie. Cette dispersion est encore accrue par la dissémination des rares éléments distincts – tels restes de branchages, telles plaques plus épaisses de végétation, tels morceaux d’eau affleurante d’un bleu laiteux – dont la distinction ne débouche cependant sur aucune sorte de hiérarchie. Eric Poitevin a récemment constaté « qu’il y a du flou partout, même si j’essaie d’y mettre un peu de netteté. Je crois que c’est peut-être mon travail : la netteté dans le flou ». Ici, c’est littéralement que se mêlent les impressions de flou et de net, sans que l’on puisse vraiment déterminer si une impression spécifique est produite par l’objet qui s’imprime sur l’image ou par la mise au point du photographe : ainsi par exemple le flou d’une zone en termes iconographiques ne l’empêche-t-elle pas de se présenter comme exactement parallèle au plan défini par le cadre, c’est-à-dire au plus net d’un point de vue plastique. Le photographe a lui-même noté à quel point « lorsqu’on photographie cette matière, il n’y a aucun élément qui ramène à une échelle …, aucun indice a priori ».

Il précise : « Cela m’intéresse que le regard se perde, qu’il ne puisse pas s’accrocher à un point précis, qu’il glisse ». Sa force est alors de faire en sorte que cette glissade s’éternise, qu’elle s’exerce dans tous les sens en donnant à l’image photographique autant d’épaisseur que d’expansion. Que la fermentation représentée actionne une fermentation des sensations.

Eric de Chassey

Malgré l’apparente hétérogénéité des sujets, le champ investi par les œuvres représentant des os à moelle, un crâne, un cerf mort, un nu allongé ou un congre trouvent leur point de convergence dans la mesure où toutes ces images entretiennent à des degrés divers une relation avec la mort, le souvenir, le memento mori, les larmes. Les Romains de l’Antiquité donnaient le nom de lacrimae rerum aux larmes versées en public, notamment par les comédiens des tragédies. Ces larmes sont, comme au cinéma, des larmes de substitution versées « à la place de » : à la place du spectateur qui transfère sur le jeu des acteurs, qui jouit du spectacle de la mort et du simulacre de la tristesse, chose qui lui serait insupportable s’il vivait ces choses dans le monde réel. Les larmes du lacrimae rerum sont des larmes libératrices : jouées sur la scène, elles sont les doublures des larmes réelles, des larmes « obscènes » au sens étymologique du terme, c’est-à-dire des larmes qui, pudiquement, doivent rester hors de la scène, cachées aux yeux de tous. Tête aux orbites vides, la contemplation du crâne échoue à toute communication, échoue dans l’échange de regards. Il incarne presqu’à l’excès symbolique, et dans une sorte de retournement, toutes ces choses qui « ont leurs larmes », comme le fait aussi le cerf mort photographié après son abattage par un garde-chasse dans une réserve naturelle.

Avant de figurer dans les collections photographiques du Centre national des arts plastiques puis d’être mis en dépôt longue durée au FRAC Auvergne en 2014, la photographie Sans titre représentant un crâne a été exposée à la galerie Nelson-Freeman de Paris en 2010 dans un accrochage où les photographies d’Éric Poitevin étaient disposées en polyptyques répartis sur les murs. Le crâne était ainsi présenté au sein d’un ensemble resserré qui incluait aussi les photographies du congre et du nu féminin allongé, auxquelles s’ajoutait également un jeune mouton vu de face. Toutes les photographies de l’exposition représentaient des parcelles de corps humains tronqués – bustes, jambes, dos, portraits, nu allongé cadré en un étourdissant raccourci depuis la tête, etc. – et toutes ces photographies avaient la particularité d’être prises frontalement et sur fond blanc.

Crâne d’Adam à l’origine, le crâne est la représentation archétypale de la vanité, du memento mori (« souviens-toi que tu es mortel »), de l’abandon de l’enveloppe charnelle et du retour à la matière. Mais le crâne d’Éric Poitevin entretient aussi une relation très particulière avec l’histoire de sa propre représentation au cours des âges et, plus généralement, avec l’histoire de la représentation dans sa globalité. Nous nous appuierons, dans ce qui va suivre,sur les travaux menés par le peintre David Hockney sur l’utilisation de lentilles optiques par les peintres anciens, souvent dans le plus grand secret1. David Hockney a eu l’intuition qu’à partir des années 1430, les modelés, les visages, les motifs complexes de drapés et de nappes, étaient subitement devenus modernes, sans défauts, certains peintres parvenant à des résultats tout simplement sidérants. Les exemples les plus célèbres sont sans doute le miroir convexe et le lustre de la chambre des Epoux Arnolfini de Jan Van Eyck en 1435 et l’anamorphose de crâne des Ambassadeurs de Hans Holbein en 1533. Ce qui frappe David Hockney lors de ses recherches réside dans le constat que cette perfection s’effectue toujours au détriment de la cohérence des formes dans l’espace. Toutes réalisées de face, ces formes s’agencent entre elles en dépit du respect des règles de la perspective. Ainsi, dans le tableau de Van Eyck, les chausses posées au sol, les visages des deux époux, le miroir de sorcière, le lustre au plafond, le petit chien, sont tous de face comme s’ils avaient été réalisés indépendamment les uns des autres puis assemblés, tels un collage. Par ailleurs, David Hockney remarque que les œuvres ayant employé la lentille optique (ou lentille-miroir puisqu’il s’agissait souvent d’un miroir concave étamé et retourné) sont aisément repérables par leur aspect « photographique » – bien que celle-ci n’existât pas à l’époque – et qu’il suffit pour s’en apercevoir de transférer en noir et blanc les reproductions en couleur de ces œuvres. Seul souci, rencontré par tous ceux qui utilisent la lentille : la nécessité de procéder motif par motif puis d’assembler ensuite le tout dans un environnement le plus cohérent possible, entraînant le risque de multiplier les erreurs de proportions. C’est le cas, par exemple, avec le crâne peint par Zurbarán dans son Saint François en prière (1638-1639), dilaté d’environ 10 % vers le haut en raison d’une mauvaise adéquation entre l’inclinaison de sa toile et celle de sa lentille faussant l’angle de vue du peintre. C’est le cas, également, avec certaines peintures du Caravage ou de Vélasquez dans lesquelles les problèmes de mauvais raccords sont solutionnés par la disposition des objets sur un fond blanc : la nappe blanche qui recouvre la nappe au motif complexe dans le Repas à Emmaüs (1596-1601), la nappe blanche, encore, dans le Déjeuner de paysans de Diego Vélasquez (1618-1619). Tout ceci disparaîtra après l’invention de la photographie et, bien sûr, avec l’avènement de la modernité en peinture, lorsque réapparaissent la « gaucherie » et la « maladresse » en peinture chez Manet, puis Cézanne, Picasso, etc. Initialement exposée en polyptyque éclaté sur le mur, la photographie d’Éric Poitevin participait d’une reconstitution des problèmes de raccords auxquels furent confrontés les peintres utilisant les lentilles optiques. Disposé sur un fond blanc et photographié de face, le crâne restitue les contingences compositionnelles de ces peintures. Il évoque le réalisme quasi photographique des peintures anciennes aux modelés parfaits lorsqu’elles apparaissent sans leurs couleurs, uniquement révélées par leur modelé et leur lumière. Ce crâne, dont la noirceur des orifices se mesure à l’immaculée blancheur de l’environnement qui l’accueille, ce crâne dont les yeux vides semblent n’avoir rien à communiquer sinon l’urticant anachronisme de sa représentation, rejoue à l’envers une histoire technologique de la peinture. Il s’immortalise sur une photographie dont l’aspect est très proche de peintures classiques exécutées à l’aide de lentilles optiques quel’on aurait transférées en noir et blanc (bien que le crâne soit en couleur, mais celle-ci n’apparait que sur de minuscules détails).

Le polyptique regroupant cinq photographies d’os à moelle s’inscrit également au sein du large corpus développé par Éric Poitevin au sein duquel il pratique de multiples allers-retours entre l’histoire de la photographie et celle de la peinture. Sa photographie plonge autant dans l’héritage pictural dont est redevable la photographie qu’elle souligne l’importance des premières inventions en optique pour la peinture. Lors d’une conversation, Éric Poitevin expliquait comment l’idée de ces images d’os à moelle lui était apparue très simplement, dans sa cuisine, en voyant un os déposé debout sur une table, comment cette vue s’était constituée immédiatement en sujet photographique possible. La projection mentale qui fut la sienne consistait en une image où l’os, posé seul sur un support blanc, devait nécessairement se situer dans un contexte architectural. En d’autres termes et sur un plan symbolique, à l’architecture osseuse d’un corps devait répondre l’architecture d’un lieu de prise de vue. C’est la raison pour laquelle chaque os, photographié individuellement, est posé dans un angle ou le long d’une arête de mur. A la blancheur immaculée de cet espace architecturé répond l’architecture organique irrégulière des os, encore maculés de résidus de chair et de graisse, dont les brillances, çà et là, dévoilent qu’ils ont sans doute été tranchés par le boucher peu de temps avant la photographie. La configuration spatiale dans laquelle se sont faites ces images ne permet pas de prendre la mesure du lieu ni d’évaluer les dimensions des os. Tout ce que donne à voir cet ensemble d’œuvres est le rendu fidèle de cinq os à moelle photographiés sur un fond dont le blanc donne l’étalonnage chromatique.

Jean-Charles Vergne

1- Nous renvoyons à l’ouvrage qui présente le résultat de ces recherches qui soulevèrent de nombreuses réactions hostiles de la part de certains historiens, bien que David Hockney ait apporté une somme de preuves scientifiques irréfutables quant à l’emploi de ces outils technologiques en peinture : David Hockney, Savoirs secrets – Les techniques perdues des maîtres anciens, Seuil, 2001.