Rémy JACQUIER

Né en France en 1972 – Vit en France

L’œuvre de Rémy Jacquier, bien qu’essentiellement centrée sur la pratique du dessin est une œuvre multiple et polymorphe où des maquettes d’architectures imaginaires dialoguent avec des instruments de musique insolites pouvant donner lieu à des performances. Le FRAC Auvergne possède deux œuvres de cet artiste, une œuvre de 2001 intitulée Tomlinson (composée d’un grand dessin et d’une peinture aux dimensions réduites) et un diptyque datant de 2011 intitulé Pingle, Pongle, composé de deux grands dessins.

Tomlinson a été travaillé au sol et Rémy Jacquier est entré littéralement dans cet espace à la mesure de son corps (180 cm) puisqu’il a dessiné très près de la feuille, le « nez » sur la feuille, le corps sur la feuille. Avoir le « nez » sur la feuille – ou plutôt les yeux – amène à un autre type de vision d’autant plus que Rémy Jacquier enlève ses lunettes de vue pour dessiner. La vision qu’il obtient est, ainsi, une vision floue, une vision locale, une absence de vue d’ensemble, un grossissement dans le détail, une vision aérienne et non plus frontale.

Mettre son corps sur la feuille, cela amène un autre type de pratique : une partie du corps imprime sa marque sur les matériaux, une partie du dessin est effacée quand une autre est tracée, une partie du dessin doit être recommencée quand elle a été effacée, une partie du dessin se modifie par le passage du corps et amène d’autres solutions plastiques…

Le corps et les yeux sur la feuille, cela amène une pratique très physique et très mentale, un équilibre entre les deux, un balancement constant entre les deux, un jeu sur la mémoire, l’orientation, la perte, la désorientation… Cela d’autant plus que Rémy Jacquier ne privilégie pas une main ou une autre, dessine autant de la droite que de la gauche, alterne l’une et l’autre ; d’autant plus que, dans les mouvements de reptation, la feuille n’a plus de droite, de gauche, ni haut, ni bas. Comme le dessin n’est pas exécuté en une seule séance, il y a des moments de rééquilibrage, « d’accommodation » comme les nomme l’artiste qui permettent la réorganisation, la resynchronisation du corps et des yeux, du physique et du mental, du dessein et du résultat.

Cette œuvre est fortement marquée par la danse, puisque en son centre, se trouve inscrit « Ballets Baroques » et « Danser chez Piranèse ». Le ballet baroque et Piranèse sont autant d’évocation de la dérive, du retour, de la circonvolution – jusqu’à la perte, sans doute, des points de repères. Le sous-titre, lui, Tomlinson fait référence à Kellon Tomlinson, l’auteur d’un livre sur l’art de la danse et, plus particulièrement, à une gravure de 1727 intitulée Plans au sol avec figures.

Dans la petite toile à côté, Rémy Jacquier reprend, dans un format « 2 figures », la deuxième figure du ballet baroque qu’il traite en rouge anglais afin d’évoquer la nationalité de cet auteur. Ainsi que l’énonce l’artiste : « Elle vient ici jouer le rôle de contrepoint, de contrepoids ou de contre-pied. Je pensais également à Paul Valéry, à Degas Danse Dessin et au fait que Degas séparait toujours le dessin de la couleur. La toile et le dessin ont donc été fait séparément, et mis ensemble artificiellement1 ».

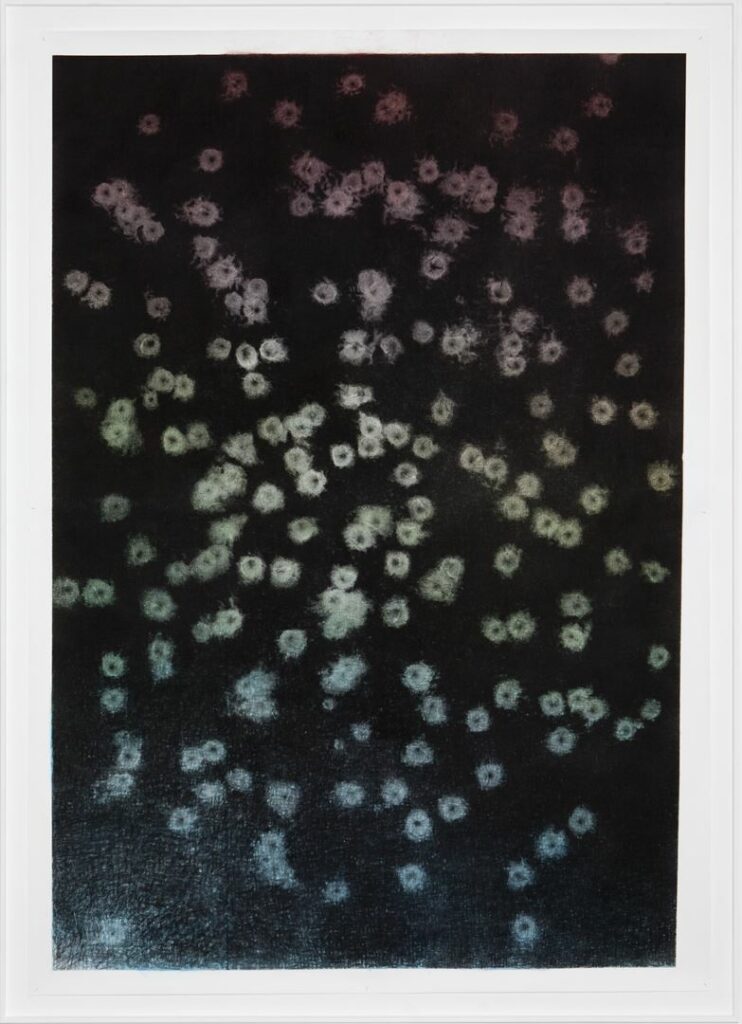

Pingle, Pongle a été travaillé, tout comme les dessins des années précédentes, au sol, mais à distance, puisque ces dessins sont des surfaces colorées recouvertes d’une couche de fusain, que l’artiste vient frapper avec une balle de tennis. L’impact de la balle sur la feuille de papier pulvérise une partie de la surface volatile et révèle la couche sous-jacente. Si la vision est plus traditionnellement frontale, la distance avec la feuille – nécessaire pour le jet de la balle – définit un rapport contradictoire avec les précédents dessins mais néanmoins similaire comme la question est celle, d’abord, du point de vue – du très proche au lointain. Proches d’une autre série de l’artiste, Les Phosphènes, elles renvoient, comme l’écrit Karim Ghaddab, « autant à la pupille qu’à une tache persistante sur la rétine. L’image du corps – du moins de l’organe de la vision – fait retour de manière inattendue2. » On retrouve également dans cette œuvre la problématique de la distance physique à l’œuvre – « dans » ou « à distance » – ainsi que cette procédure qui consiste autant à tracer qu’à effacer ou à tracer en effaçant et, si le corps n’est pas ici directement impliqué, la gestuelle du lancer – extérieure à l’art du dessin – l’implique néanmoins fortement.

Alors que la plupart de ses dessins sont marqués par l’entrelacs, l’enchevêtrement, la circonvolution, ce diptyque, ainsi que les Phosphènes qui lui sont contemporains, semble être plus simplifié et marqué par la figure du point, mais à trop vouloir opposer ces dessins aux autres, on oublierait que cette notion du point, de la ponctuation, rejoint, en partie, la question de l’écriture qui est à l’œuvre dans la plupart de ses travaux et que ces points d’impacts peuvent être aussi regardés comme des nœuds. Comme l’artiste l’affirmait il y a déjà quelques années : « Dessiner, c’est pour moi faire faire des nœuds à la pensée, c’est rendre compte de l’encombrement que ces nœuds peuvent représenter. Faire faire des nœuds à la pensée revient à parcourir toutes les articulations possibles de la pensée, d’une pensée aussi bien visuelle que textuelle et de la faire passer à travers la ligne seule (ce qui n’a donc rien à voir avec l’écriture automatique). Dessiner serait multiplier les points de vues et les focales (retour à l’accommodation)3 ». Enfin, le nombre d’impact sur les deux feuilles correspond à celui des points d’acupuncture dans la médecine classique chinoise, autre manière d’évoquer par analogie le corps qui est à l’œuvre, mais aussi de constituer un diagramme entre ces ponctuations qui peuvent sembler hasardeuses, autre manière de relier mentalement du discontinu.

L’ensemble de ces références n’est pas à prendre de manière illustrative, ni même comme un jeu culturel mais sert plutôt de nœud associatif, constitue l’arrière-plan d’une œuvre qui ne sait pas exactement où elle va quand elle se constitue. Elles établissent simplement des échos qui ne doivent pas forcément être lisibles et qui sont équivalents au gigantesque palimpseste qu’est le dessin, aux traces enfouies, à ce qui affleure, est effacé, recouvert, se corrompt, n’apparaît que fragmentaire : sismographe de la pensée en train de s’établissant et s’abolissant dans le même geste.

Eric Suchère

1- Texte de l’artiste, inédit.

2- Karim Ghaddab, « L’organologie de Rémy Jacquier », dans Rémy Jacquier, Luxembourg, galerie Bernard Ceysson et Domaine de Kerguehennec, 2011, p. 27.

3- Ibid.

Dans un passage de son Histoire naturelle, Pline l’Ancien écrit que le tonnerre, la foudre et l’éclair ne peuvent être peints, posant ainsi le problème technique du non-représentable. Peindre l’éclair, la foudre, le feu, revient en effet à vouloir se mesurer à un excès du visible, un visible dont l’intensité aurait atteint un degré maximum au point d’en devenir aveuglant. C’est Albrecht Dürer qui, pour la première fois dans l’histoire de l’art occidental, peint un tableau ayant pour unique sujet une lumière éblouissante. Il s’agit d’une peinture datée de 1494 ou 1497 (la datation est incertaine) représentant l’explosion d’une météorite. Il s’agit probablement de la célèbre météorite tombée à Ensisheim le 7 novembre 1492, à 20 kilomètres de Bâle où le peintre résidait, et qui fut la toute première météorite répertoriée. Cette première représentation de l’irreprésentable figure sur l’envers d’un tableau de Dürer, Saint Jérôme pénitent, peint en 1496.

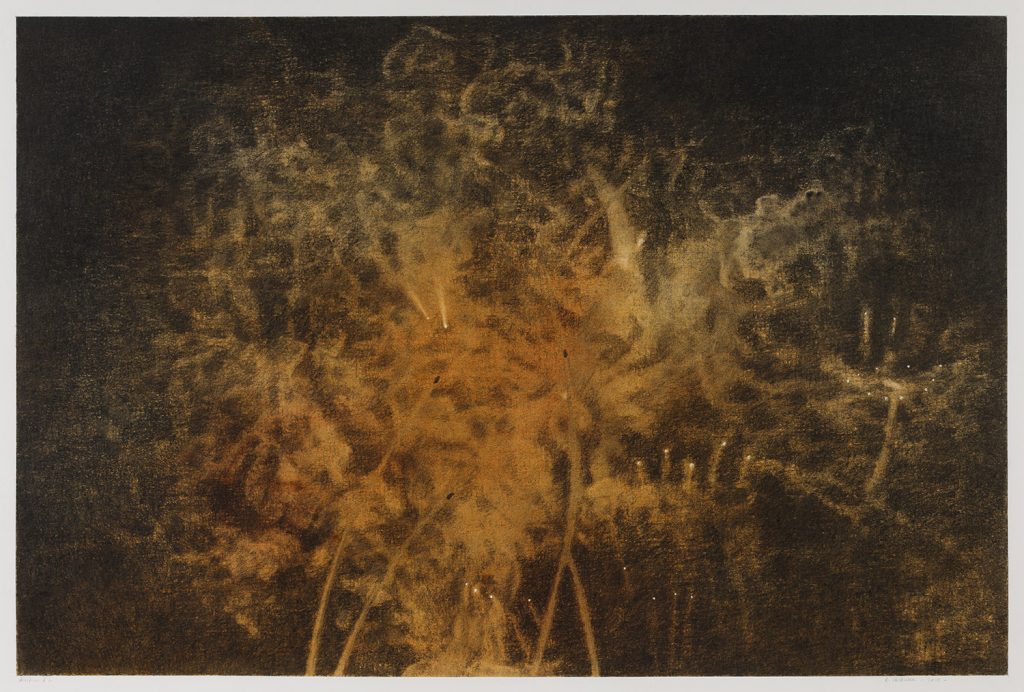

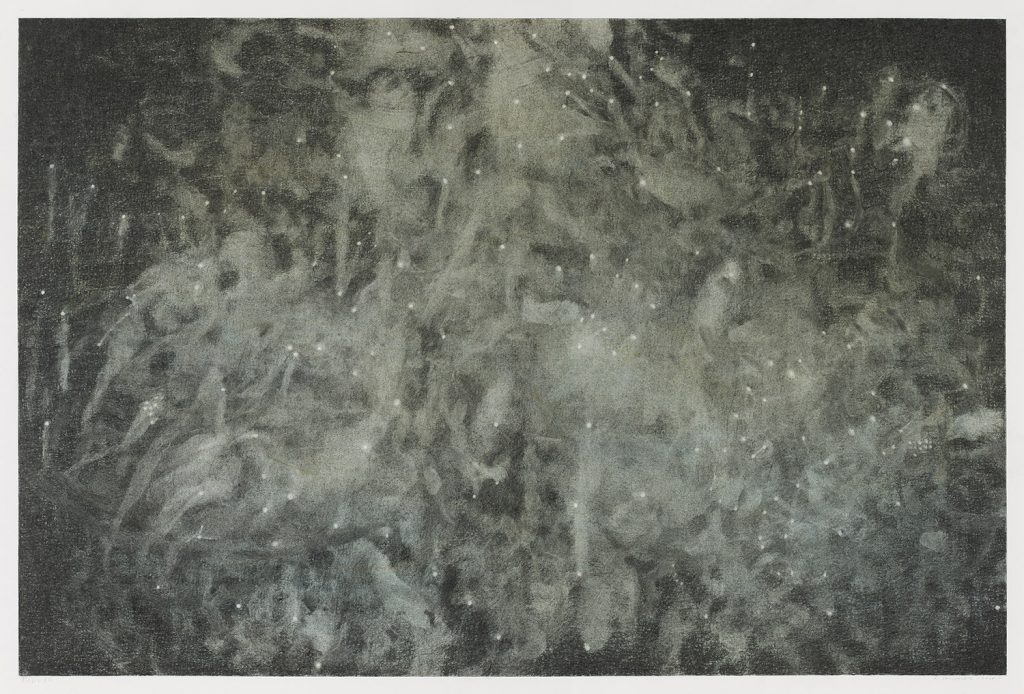

Tout comme les météores, les feux d’artifice exercent une fascination pour leur caractère insaisissable, pour leur beauté fulgurante et pour les contradictions suscitées par la pyrotechnie elle-même – la poudre noire utilisée sert autant aux canons qu’aux spectacles. Cette poudre, sans doute mise au point au tout début du XIe siècle, génère trois composantes éphémères à des degrés divers – le son, la lumière, la fumée – pour produire un pur simulacre, une illusion jouant autant du figuré que de l’abstrait, de la matière que de l’impalpable. Utilisé au XIVe siècle comme arme d’intimidation sur les champs de bataille, le feu d’artifice devient un siècle plus tard le spectacle que l’on connaît, capable de réunir les foules et de stupéfier les artistes en quête de moyens formels capables d’immortaliser ce feu dont la racine latine, artificium, signifie « art ». Les deux Artifice de Rémy Jacquier sont issus d’une série de trente dessins de formats identiques, travaillés directement avec les doigts pour former les arabesques iridescentes d’instants pyrotechniques festifs ou guerriers (certains dessins reprennent des images de conflits en Palestine, Allemagne, Irak, Israël, Syrie). Le dessin se situe ici sur la frontière séparant la figuration de l’abstraction, et le fond noir souligne la singularité du feu d’artifice comme excès de visibilité opposé à l’excès d’invisibilité de la nuit. Néanmoins, si nous nous souvenons de feux d’artifices, nous savons que ce qui est donné à voir ne correspond pas à la réalité. Ces dessins n’ont rien du « bouquet final » et leur monochromie, allant jusqu’au gris, ne rend pas compte des explosions festives multicolores, des simulacres de fleurs, des figures arborescentes ou symétriques. Ils évoquent davantage les photographies expérimentales de décharges électriques datant de la fin du XIXe siècle dont s’empareront les avant-gardes artistiques, fascinées par la portée métaphorique de ces images1. Les dessins de Rémy Jacquier se situent à mi-chemin entre les documents scientifiques et les feux d’artifices véritables. Ils soulignent le lien historique unissant l’art à la science, ils sont la manifestation de la puissance onirique et artistique que la recherche a toujours exercé sur la création.

Jean-Charles Vergne

1– André Breton notamment, dans son article « La beauté sera convulsive », revue Minotaure, numéro 5, 1934, p. 8-16.